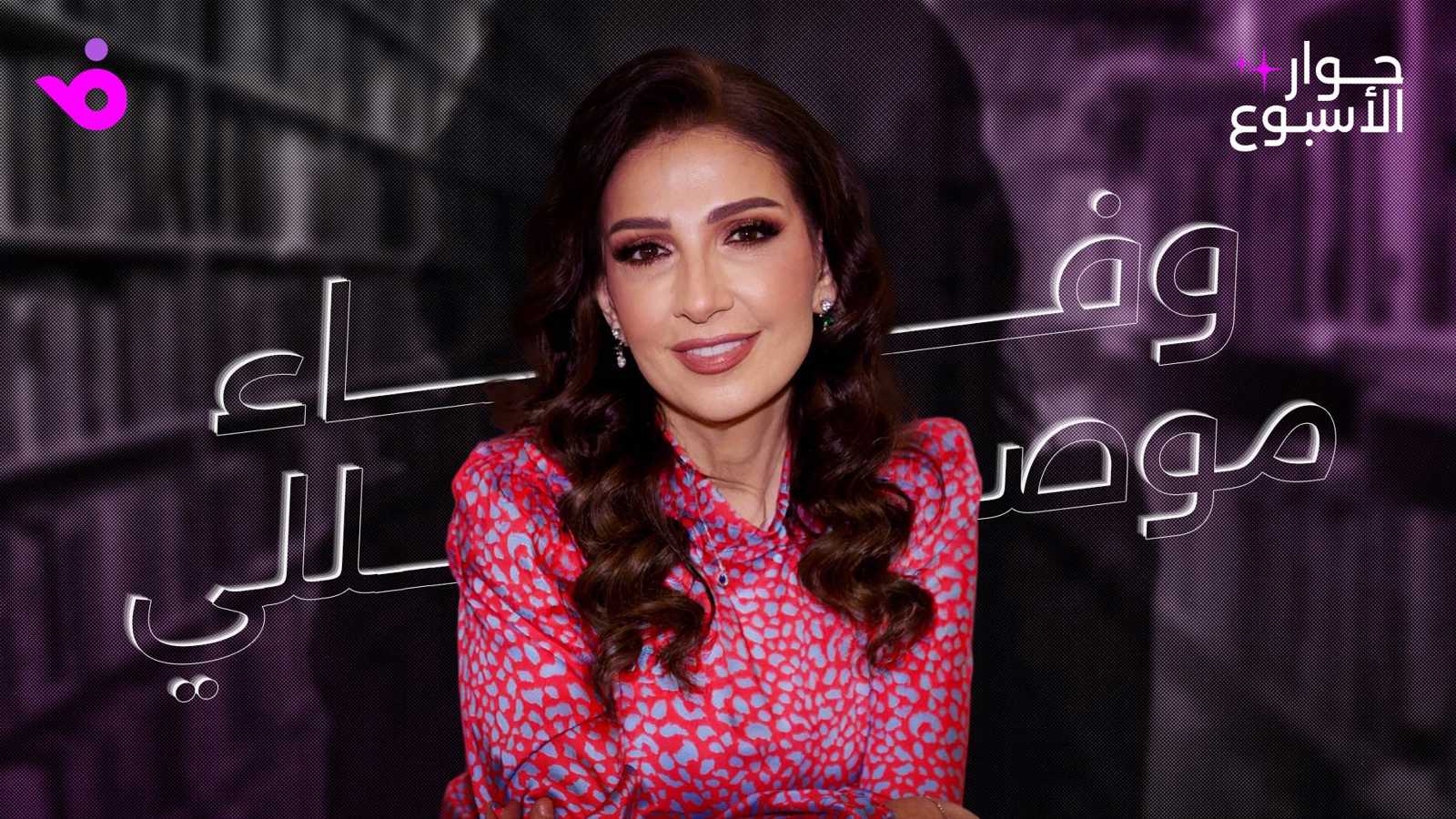

نجحت الفنانة السورية وفاء موصللي في ترك أثر حقيقي وصادق في وجدان الجمهور، إذ تعد واحدة من أبرز الوجوه النسائية في الدراما السورية بعد أن مضت بثبات في مسيرتها الفنية التي امتدت لعقود، وشكّلت حضوراً استثنائياً في التراجيديا والكوميديا، وبين الشخصيات الشعبية والنخبوية.

في حوار هذا الأسبوع، يغوص "فوشيا" معها في محطات الذاكرة، لنستعرض رؤيتها للواقع الفني، ونتوقف عند تحولات المهنة، إضافة إلى كشف تفاصيل من الحياة الشخصية والمهنية.

وفاء موصللي لـ"فوشيا": منى واصف وعدنان بركات ساعداني في بداياتي

بعد مسيرة تجاوزت الأربعة عقود، هل أنتِ راضية عنها؟

لا يمكن للفنان أن يكون راضياً تماماً عن مسيرته، لأن الطموح لا سقف له. أحاول دائماً أن أقدّم الأفضل والأميز، ورغم مسيرتي الطويلة ما زلتُ أطمح إلى التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة. لكنني، من جانب آخر، راضية عن نفسي لأني تركت أثراً في بعض القلوب، وهذا يكفي.

كيف تصفين هذه الرحلة إلى اليوم؟

كانت رحلة صادقة بكل ما فيها من ألم وحب وتعب وخفة، كانت طويلة، صعبة، وممتعة في آنٍ واحد، مررتُ خلالها بمراحل عدّة، بدءاً من الدراسة الأكاديمية وصقل الموهبة والمهارات، مروراً بدخول ساحة العمل وما رافقها من عقبات، ووصولاً إلى مرحلة الشهرة محلياً وعربياً. وكانت المرحلة الأصعب هي الانتقال من الدراسة إلى الاحتراف، وهو أمر طبيعي في كل المهن كالطب والهندسة، وليس في التمثيل فقط. كما أنني صقلت مهاراتي كممثلة مسرح، ثم تلمّست خطواتي الأولى نحو التلفزيون والسينما. صحيح أن التمثيل هو القاسم المشترك بين هذه المجالات، لكن تكنيك الممثل يختلف من مجال إلى آخر.

هل أنصفك الفن بشكل عام؟

أعتقد أن الفن أنصفني من حيث الأدوار التي قدّمتها، ففي مرحلة الصبا كنتُ أسند بالأدوار التي تناسب عمري باعتبار أن الفئة العمرية من 20 إلى 45 عاماً هي الأكثر فاعلية وتأثيراً في المجتمع. لكن في ذلك الوقت، لم تُعرض الأعمال أمام جمهور واسع لغياب الفضائيات، ورغم ذلك، فإن بعض الأدوار رسخت في ذاكرة الناس. ولو أعيد عرض تلك الأعمال لنالت إعجاب الناس من جديد، والدليل مسلسل "حارة نسيها الزمان" الذي أنتج عام 1988 وحاز إعجاب كثيرين عند إعادة عرضه لاحقاً. وحتى الآن، مازلت أقدّم أدواراً مهمة، لأني أؤمن بمقولة ستانسلافسكي "لا يوجد دور صغير ودور كبير بل يوجد ممثل صغير وممثل كبير". لذلك لا يهمني حجم الدور بقدر ما تعنيني قوته وتأثيره وأهميته وما يتطلب من جهد وإبداع.

ما رأيكِ بدور المرأة في صناعة الفن اليوم؟ وهل هناك مساواة حقيقية؟

المرأة ليست جزءاً من الفن، بل هي في قلبه ولغته وروحه، وكانت وما زالت تكتب وتخرج وتنتج وتمثل، ومنذ نشأة الدراما السوريّة، كان للمرأة دور كبير في بناء أساساتها المتينة، ولا تزال إحدى ركائزها الأساسية. الدراما السوريّة تقوم على البطولة الجماعية وتعكس صورة المجتمع الحقيقية، لذلك فقد سلّطت الضوء على المرأة بكل حالاتها، وقدّمتها كإنسانة تُعاني وتُكافح، تُهمّش وتهمل، ولكنها أيضاً تُبدع وتنجح وتتحمل أعباء الحياة داخل المنزل وخارجه.

هل واجهتِ صعوبات في مسيرتكِ فقط لأنكِ امرأة؟

لا لم أعان من ذلك قط، ربما هذه المعاناة كانت من نصيب الرعيل الأول فقط، لأن المجتمع لم يكن يتقبل رجلاً يعمل في التمثيل، فكيف بالمرأة؟ والدليل ما حصل مع أبي خليل القباني، رائد المسرح العربي، عندما أُحرق مسرحه. أما من ناحيتي، فقد كان أهلي داعمين لي وسنداً حقيقياً، ولم أكن محسوبة على شلة فنية معينة، بل كانت الأدوار تأتيني بشكل تلقائي عندما أكون مناسبة لها.

من الشخص الذي كان له الأثر الأكبر في مسيرتك الفنية؟

لم يكن شخصاً واحداً بل عدة أشخاص في مراحل عمرية مختلفة. فنياً، أذكر منى واصف وعدنان بركات ومحمد جركس. جميعهم ساعدوني في بداياتي سواء في الإذاعة أو والتلفزيون أو المسرح، ولهم فضل عليّ لا يمكن أن أنساه. أما على المستوى الشخصي، فكانت والدتي وجدتي الداعمتين الأكبر لي. جدتي، تحديداً، كانت تعاملني كصديقة رغم فارق السن، وكانت تقف إلى جانبي دائماً.

كيف تتعاملين مع النقد؟

أتقبل النقد البنّاء برحابة صدر، لكنني لا أعير اهتماماً للكلام المغرض والجارح، وأتجاهله تماماً، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما الدور الذي تعتبرينه انطلاقتك الحقيقية؟

الدور الذي منحني الشهرة كان شخصية "صالحة" في مسلسل "أبو كامل" مطلع تسعينيات القرن الماضي. لكن قبلها، قدّمت دور "نوال" في مسلسل "الطبيبة" في أواخر الثمانينيات، وهو الدور الذي عرّف الناس بي ومنحني محبتهم. أعتقد أن هذين الدورين كانا محوريين في مسيرتي وأسّسا لحضوري الفني.

هل هناك دور ندمتِ على تأديته؟ أو رفضته وندمتِ لاحقاً على عدم تأديته؟

على الصعيد الدرامي لا، لكنني ندمتُ مرة واحدة على مشاركتي في برنامج "الكاميرا المرئية"، لأنني لم أجد نفسي فيه، ولم يكن مكاني الحقيقي. هذا البرنامج سبّب لي أزمة جعلتني أبتعد لفترة وألتزم المنزل، رغم أن الناس أحبّوه. في تلك الفترة، أخرجني المخرج بسام الملا من هذه الحالة عبر مسلسل "الخشخاش". شعر بي وأصر على إشراكي في العمل، وأنا ممتنة له كثيراً، وربما لولا هذا الدور الذي كسر الحاجز، لكنتُ توقفت عن التمثيل حتى الآن.

هل كان بسام الملا سبباً باعتذارك عن "باب الحارة" بعد خروجه من العمل؟

أحترم بسام الملا كثيراً، فقد كان عاشقاً لدمشق وخدمها من خلال مسلسلاته. وقد اعتذرتُ بعد أن انتقل العمل إلى جهة إنتاجية أخرى، احتراماً لمشروعه الذي حقق نجاحاً كبيراً. الجزءان الأولان حققا نجاحاً لا نظير له، ورغم بعض الانتقادات التي طالت الأجواء اللاحقة، فإن العمل بقي يُتابع بشغف في الوطن العربي، وحتى يتابعه المغتربون العرب في أنحاء العالمية. ويعود سبب شهرته إلى تقديمه البيئة الشامية الجاذبة بديكوراتها وأجوائها وحاراتها وعائلاتها وأكلاتها، وأصبح كالوجبة الرمضانية التي ترافق شهر الخير كل عام وتجمع العائلة يومياً بعد فترة الإفطار. وللعلم، ساهم العمل في تعزيز السياحة من خلال الناس التي قصدت الشام خصيصاً لزيارة مواقع التصوير. كما له الفضل على نجومية كثير من الممثلين الذين شاركوا فيه.

هل تؤيدين إنتاج المزيد من الأجزاء أم أن العمل فقد بريقه؟

لا أؤيد سياسة الأجزاء لا في "باب الحارة" ولا غيره، باستثناء المسلسلات التي كُتبت أصلاً على أجزاء مثل "حمام القيشاني" الذي كان يستحق أجزاء عدة، لأنه رصد فترة تاريخية مهمة في تاريخ سوريا السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أنا مع الأجزاء فقط عندما تكون مدروسة ومكتوبة مسبقاً، أما عندما تُفرض نتيجة رغبة الجمهور أو بسبب النجاح، فإن العمل يفقد بريقه، ويضطر لاختلاق أحداث تبتعد عن الفكرة الأصلية، لأن لكل عمل فكرة والهدف الأعلى.

كيف شكلت شخصية "فريال" في "باب الحارة" منعطفاً في تاريخك الفني؟

شخصياتي السابقة قدمتني محلياً، لكن "فريال" منحتني شهرة عربية، ورغم أن الشخصية شريرة ولم تكن ذات مساحة كبيرة على الورق، إلا أن الجمهور أحبها وشعر أنها أساسية في العمل. بذلتُ فيها جهداً كبيراً، وهي من أقرب الشخصيات إلى قلبي.

وفاء موصللي لـ"فوشيا": أنا أم صارمة فقط في هذه الحالة

كُرمتِ مؤخراً في مهرجان الزمن الجميل في لبنان، كيف تصفين شعورك؟

شعور لا يمكن وصفه، خاصة أنني أصبحتُ محسوبة على "الزمن الجميل" وسط نخبة من رموز الفن العربي. واعتبرتُ نفسي من الرعيل الأول لأني من خريجي الدفعة الأولى في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبالتالي وجودي في هذا المهرجان كان مستحقاً. قبل ذلك كُرمتُ كثيراً في سوريا وفي عدة بلدان عربية، وقد أنصفتني تلك التكريمات، وشعوري يتجدد بالفرحة والانتشاء والبهجة العارمة مع كل مرة أقف فيها على منصة التكريم.

هل تشعرين أن الدراسة الأكاديمية تمنحك الأفضلية على بعض زميلاتك؟

أبداً، لا أعتقد أن الدراسة الأكاديمية تمنح الأفضلية، فالكثير من الزميلات لم يدرسن التمثيل، لكنهن متميزات جداً ويمتلكن ثقافة عالية، والأمثلة على ذلك كثيرة، لا يمكن حصرها.

هل تشعرين أحياناً بأن بعض الشخصيات تلاحقك حتى في حياتك الخاصة؟

يظن البعض أنني أشبه بعض الشخصيات التي قدّمتها، لكنني في أغلب الأحيان بعيدة كل البعد عنها. ومن الطبيعي أن أتأثر بالشخصيات التي أقدمها لعدة أيام بعد انتهاء التصوير، كما حصل في مسلسل "حرملك" حين أديت شخصية "زكية" صاحبة التسعين عاماً، ذات الصوت الأجش والإيقاع البطيء، فوجدتُ نفسي أشبهها في حياتي اليومية لعدة أيام فقط.

هل تعتقدين أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر في تقييم الفنان أكثر من العمل نفسه؟

نعم أصبحت هذه المواقع من العوامل المؤثرة جداً في تقييم الفنان، لكن تأثيرها ليس إيجابياً أو عادلاً دائماً. أحياناً يُحكم على الفنان من خلال منشور أو شائعة، لا من خلال أعماله الفنية. المسلسل الذي ينجح بسبب مواقع التواصل يُنسى سريعاً ولا يستمر، أما العمل الحقيقي فيبقى ويُخلّد.

ما رسالتكِ للفنانات السوريات الشابات؟

عشنَ حالة من الشغف، وطورنّ أدواتكن باستمرار، وسّعن ثقافتكن، واقرأن روايات واستمعن للموسيقى واطلعن على ثقافات مختلفة. لا تقارنّ أنفسكن بغيركن، وتقبلن النقد، وكنّ صادقات مع أنفسكن، واعملن على معرفة حقوقكن وواجباتكن، ولا تكن فريسة لقلة الخبرة.

هل هناك ممثلة شابة ترين نفسك فيها في بداياتك؟

لا أحد يشبهني ولا أشبه أحد، لأن لكل فنان خصوصيته التي تُحترم. لكني معجبة بأداء عدد من الممثلات منهن: رشا بلال ونانسي خوري وجفرا يونس ونور علي وغيرهن كثيرات.

كيف ترين حال الدراما السورية اليوم مقارنة بالعقود السابقة؟

هذا السؤال يوجه للنقاد، فأنا كممثلة لا أقيّم، لكن طالما أن لدينا كتّاباً وفنانين ومخرجين مهمين فإن الدراما السورية ما زالت بخير.

هل تعتقدين أن الدراما السورية استطاعت الحفاظ على هويتها رغم كل التحديات؟

نعم، للدراما السورية مكانتها المرموقة على المستوى العربي، وهي مطلوبة ومحبوبة لأنها صادقة، وعميقة، وقريبة من الناس.

هل تعتقدين أن الدراما المعربة سحبت البساط من تحت الدراما السورية أو العربية عموماً؟

لا، لم ولن تسحب البساط، لأنها ظاهرة مؤقتة قد تتلاشى في أي وقت.

ما أكبر عقبة تمنع عودة المسلسلات السوريّة الكوميدية؟

أنا كفنانة أحتاج إلى هذا النوع من الدراما، فالكوميديا فن عريق لا يستهان فيه، وأقصد هنا الكوميديا الحقيقية، البعيدة عن التهكم والسخرية السطحية. وأعتقد أن الناس بحاجة إلى الضحك في ظل هذه الظروف الصعبة. أما عن العقبة التي تحول من دون عودتها فأنا لا أعرفها، ويُفترض أن يُسأل عنها الكتّاب والمنتجون.

كيف تصفين علاقتك بابنتك نايا، وكيف تعوضين غيابها عنك باعتبارها مقيمة في دبي؟

لستُ مع الثوابت التي تفيد بأن تبقى ابنتي بجانبي طوال الوقت، فابنتي شقت طريقها، ونجحت، وتميزت، وتمتلك النضوج الكافي لتعيش بعيداً عني، لأنها صاحبة فكر مستقل، وثقتي فيها كبيرة، وأنا فخورة فيها. وبفضل وسائل التواصل، نحن على تواصل دائم، نتحدث ونتناقش ونفكر معاً. صحيح أنها بعيدة عني جغرافياً، لكنها قريبة من قلبي ولا تغيب عن تفكيري لحظة واحدة.

كثيرٌ من الفنانين أقحموا أبناءهم في التمثيل، لماذا لم نر نايا ممثلة؟

شاركت نايا في عمل واحد وبالصدفة، وعندما نجحت في الشهادة الثانوية، لم تكن ترغب في دراسة التمثيل، بل اتجهت إلى الهندسة، وكان هذا شغفها. وعندما أصبحت في السنة الثالثة من دراستها، حاول أصدقاؤها إقناعها بالتحول إلى دراسة التمثيل، لكنني رفضت، وطلبت منها أن تكمل في الهندسة لأنها اختارته عن قناعة.

هل تعتبرين نفسك أماً صارمة أم متفهمة؟

أنا أم متفهمة جداً، قد أكون صارمة فقط فيما يتعلق بالدراسة، أما باقي الأمور فنناقشها ونتبادل الآراء بشأنها.